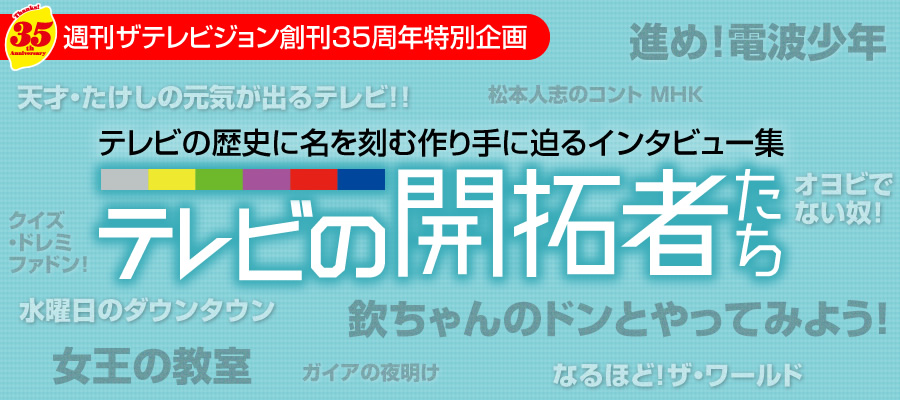

【テレビの開拓者たち / 鈴木おさむ】地上波もネットも、面白いものを表現する場という意味では同じなんです

「笑っていいとも!」(1982~2014年フジ系)や「SMAP×SMAP」(1996~2016年フジ系)、「ココリコミラクルタイプ」(2001~2007年フジ系)、「もしものシミュレーションバラエティー お試しかっ!」(2008~2015年テレビ朝日系)、そして現在放送中の「クイズプレゼンバラエティー Qさま!!」(テレビ朝日系)などなど、数多くの人気バラエティーを世に送り出し、さらには「人にやさしく」(2002年フジ系)、「奪い愛、冬」(2017年テレビ朝日系)といったドラマの脚本も手掛けるなど、日本のテレビ界を牽引し続けるヒットメーカー・鈴木おさむ氏。自らが相談役となり、次世代のスターを目指す若手芸人の成長を手助けする新趣向のお笑い番組「冗談手帖」(BSフジ)も話題の鈴木氏に、これまでのキャリアを振り返ってもらいながら、番組作りの極意を聞いた。当代随一の売れっ子放送作家が語る、テレビメディアの未来とは――?

芸人も、テレビの作り手も、YouTuberというライバルを認めるべき

――まずは「冗談手帖」についてうかがいたいんですが。どのようなきっかけで番組がスタートしたのでしょうか。

「『笑っていいとも!』や『SMAP×SMAP』を一緒にやらせてもらったフジテレビの元プロデューサーで、今はBSフジの常務取締役を務めていらっしゃる荒井昭博さんから、『若手の芸人を育てるような、フジテレビらしいお笑い番組をBSフジで作りたい』とお話があったんです。地上波だとネタの尺(放送時間)にも制限があるから、BSで芸人さんのネタをちゃんと放送できるっていうのは、すごくいいなと思いました」

――おさむさんがMCも担当されることになった経緯は?

「それは、荒井さんに『おさむ、出てくんないかな?』と言われたから(笑)。でも実を言うと、最初は、若手の芸人さんにネタのアドバイスをするという役回りは、あまりやりたくなかったんです。僕は、タカアンドトシの2人やカンニング竹山さんと、昔からテレビでご一緒させてもらっていて、単独ライブにも作家として関わっているんですけど、芸人さんと向き合いながら作るライブって、ちょっとした戦いなんですね。そういう大変さを分かっているだけに、軽々しくアドバイスなんてできないと思ったんですよ。だけど、一度やると決めたからには、僕にできることは全てやろう、と。今は、タカトシや竹山さんの経験談とか、売れるまでの苦労話とか、僕が彼らと接する中で見聞きしたことや感じたこと、話せる限りのことを全部、若い芸人のみなさんに伝えたいと思っています」

――タイトルの“冗談”はやはり、かの伝説のお笑い番組「冗談画報」(1985~1988年フジ系)からの引用でしょうか?

「そうです、フジテレビイズムということで、“冗談”の二文字をタイトルに入れたかったんですよ。それと、当時ちょうど育休中で、朝ドラの『とと姉ちゃん』(2016年NHK総合ほか)を毎日見ていて、『暮らしの手帖』という雑誌は、こんなすごい人たちが作っていたのか、なんて感心しているうちに、“手帖”という言葉が気に入っちゃったんですよね、字面も含めて。その2つの言葉を合わせて、『冗談手帖』というタイトルにしました」

――明日のスターを目指す若手芸人を後押しする番組ですが、テレビ界は今、ネタ番組もめっきり少なくなり、お笑いのスターが生まれにくい、という実状もあります。おさむさんは、そのような状況を、どのようにごらんになっているのでしょうか。

「いや、やっぱり今の芸人さんは大変だと思いますよ。たとえネタで注目されても、テレビで活躍するには、トーク力とか、リアクションの面白さとか、“平場”で力を発揮できないとダメですし。

だけど逆に言えば、今はテレビじゃないところにもチャンスは転がっている。その最たるものがネットですよね。ロバートの秋山(竜次)くんの『クリエイターズ・ファイル』が、すごくいい例だと思うんですけど、今後はあんなふうに、地上波のテレビだけにとらわれず、芸人さんの表現の仕方とか表現の場はどんどん広がっていくんじゃないかなと僕は思ってるんです。ただそれは、ライバルが多くなる、ということでもあって。僕は最近YouTuberと交流があるんですけど、例えば、フィッシャーズ(※7人組のネットパフォーマー集団)なんて、動画が1カ月に3億再生ですよ。今年の『めざましライブ』(※フジテレビ主催の夏のイベント「お台場みんなの夢大陸2017」内で開催)でも、一番たくさんの人を集めたんですから。雨の日に7千人、他のどのタレントよりも集客力がある。こういうすごいライバルがいるんだってことを、これからの芸人さんはしっかりと見据えて勝負していかないとダメなんじゃないかと思いますね。さらに言うなら、テレビの作り手である僕らも、YouTuberみたいな存在もちゃんと認めて、今までと違う意識で臨まないといけないと思います」