原作へのリスペクト

まず何と言っても重要なのが、“原作へのリスペクト”が感じられるか、ではないだろうか。実写化が決定するだけで、この世の終わりのごとく嘆く原作ファンたちは少なくない。それもそのはず、自分の中で大事に愛してきた作品が、実写化されることによって、冒涜されたと感じることがあるからだ。

その作品に対して、読者一人ひとりの中で大切に育んできたイメージがある。そのイメージに沿わなかったり、少しでも傷つけられたりする可能性があるからこそ、原作のファンたちは実写化を過剰に恐れる。ファンたちから合格サインがでるかどうかが、実写化成功のひとつのボーダーラインと言っても過言ではない。

その第一関門が、誰が何の役をやるかである。先述したが、ファン一人ひとりの中にそれぞれのイメージが存在しているため、100人中100人が「このキャラクターにはこの役者しかいない!」と納得することはまずないだろう。そもそも二次元を三次元で再現にするのだから、100%ピッタリな配役というものは存在しない。

よって、配役が決定したとき原作ファンの心理は大きく分けて3つとなる。「イメージ通りの配役で満足!」「イメージとは少し違うが許容範囲内」「イメージとは全く違う……絶望……」。映画「キングダム」では、キャスト発表当時は、全体的に「イメージとは少し違うが許容範囲」という声が多かったように思う。

だが、予告編などの映像が公開されると、成キョウ役の本郷奏多や山界の王・楊端和役の長澤まさみをはじめ、キャラクターの再現度の高さに歓喜の声があがり、原作ファンからの期待値が一気に上昇した。短い映像を見ただけでも、出演者たちが自身の演技スタイルを貫きつつも、原作ファンのイメージを崩さないように最大限努めていることが伝わってくる。

特に大沢たかおは元々のビジュアル自体は王騎とはあまり近くない印象だったが、口調や表情、態度、仕草、姿勢などを忠実に再現したことで、王騎を見事に完成させていた。出演者たちが、原作やアニメに寄り添い、役作りをしたことで、それぞれのキャラクターへの理解と愛を感じさせる。

次に、ストーリー。実写化作品でたまにあるのが、原作の意図を汲み取らずにアレンジを加えすぎて、気づけば全く別物になってしまうことだ。たとえば、原作は生死をかけたシリアスな戦いがテーマとなっているのに、実写化ではなぜか恋愛がメインに据えられているなど、設定と世界観を活かしきれずに撃沈してしまうことがある。

だが、映画「キングダム」は原作者・原泰久先生が脚本に参加していることもあって、ストーリーやキャラクターなどの設定が原作の意図から決して外れない。土台を大切にしながら、必要な部分を取捨選択すると同時に、“三次元の映画”に合う新しいシーンやセリフが加えられている印象だ。

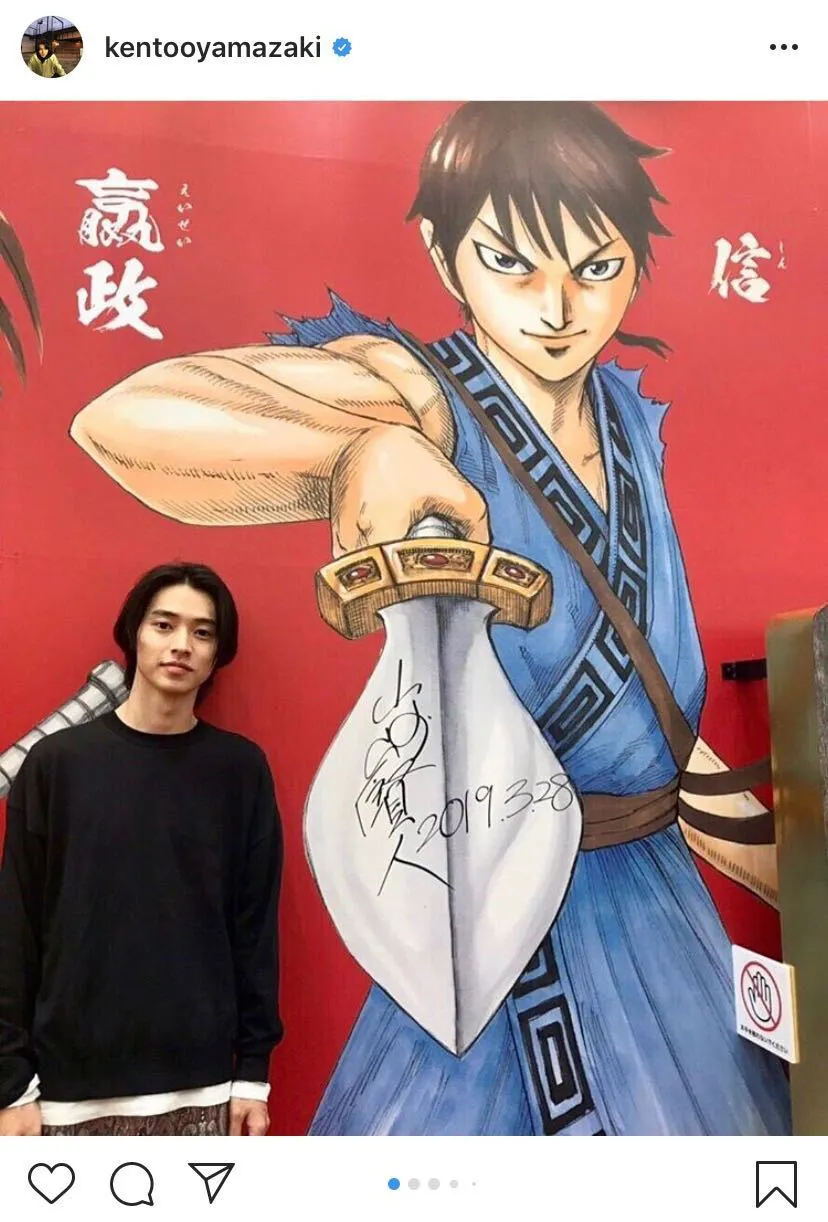

ほかにも、本物の画を求めて中国浙江省象・山影視城で撮影を敢行したり、山崎賢人や吉沢亮らの躍動感溢れるアクションシーンだったり、原作に忠実な衣装や美術、巨大なセットだったり、大勢のエキストラによる迫力あるシーンだったりと、見た目ひとつとっても“再現へのこだわり”がヒシヒシと感じられる。