「作画監督だけでは見えていないものがたくさんあった」

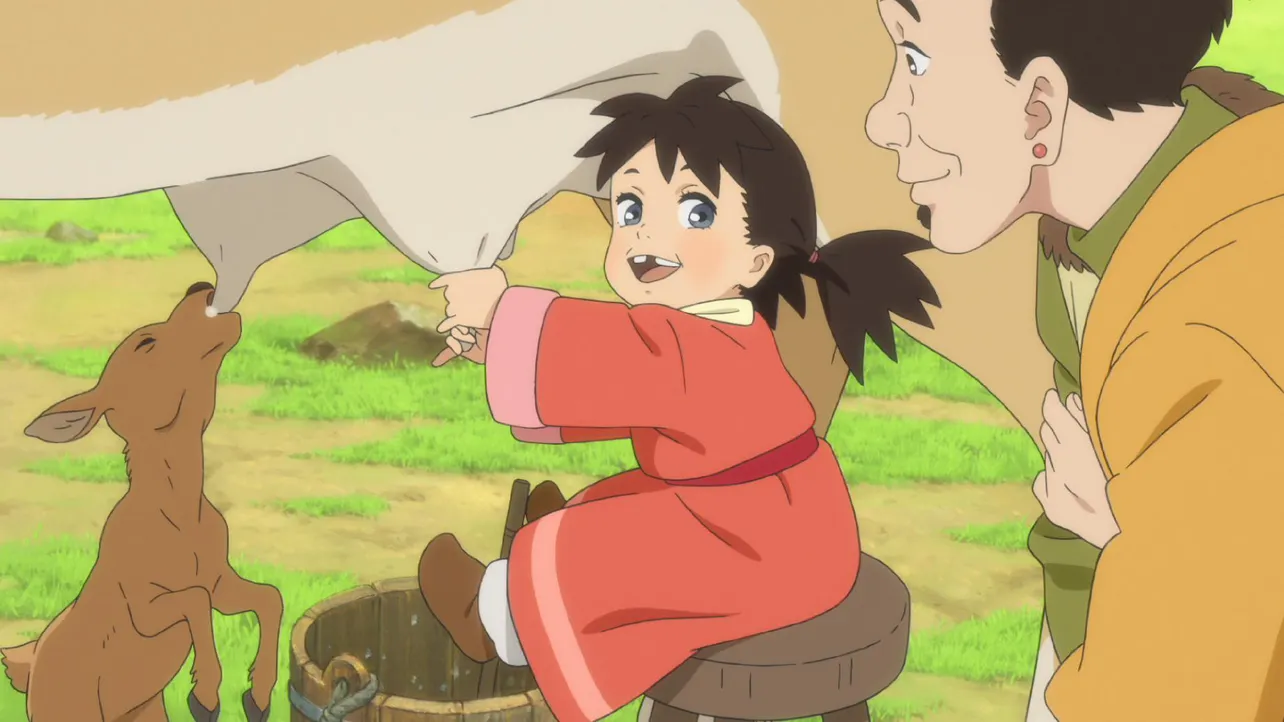

物語は、かつて帝国から恐れられていた戦士団の頭・ヴァンが戦いに敗れすべてを失い、囚われの身となっていたが、あることがきっかけで脱獄に成功。その最中、自分と同じように家族を亡くした少女ユナと出会う…というところから始まる。

安藤にとって本作は、初監督作品となる。本作において最も重視した点をたずねると「ヴァンとユナの出逢いによって始まる作品なので、この2人の物語が“どう帰結していくべきか”というところを考えました」と話す。圧倒的な情報量が詰まった原作を一つの映画作品として完成させるために「原作が持つ情報のボリュームの手応えや感触を残しておかなければ、それは『鹿の王』ではない。その組み立てにはとても苦心しました」とかなり苦労したようだ。さらに、「監督を務めたことで、改めて作画監督の見方との違いも発見できたように思います。監督の視点は、作品全体を俯瞰しなければいけない、そんな立場だけに、作画監督だけでは見えていないものがたくさんあったと感じました」と語る。

本作は、キャラクターの芝居をものすごく丁寧に、細部にわたって描くリアルな描写が印象的だ。その点について、安藤に聞いてみると「お芝居への向き合い方は宮崎駿監督や高畑勲監督の作品から刺激を受けていると思います。どんなシチュエーションで、どう動かせば説得力を与えられるか、そのリアリティにこだわりました」と話す。また「それぞれのキャラクターも、その人がその人らしくあるということはすごく大事だと考えているので、キャラクターデザインの時から人物として“どういう佇まいをしているか”はすごく考えました。ヴァンは頼りがいのあるシルエットになるよう意識しましたし、そこに寄り添う小さな存在であるユナという、二人のコントラストも大切にしました」と教えてくれた。